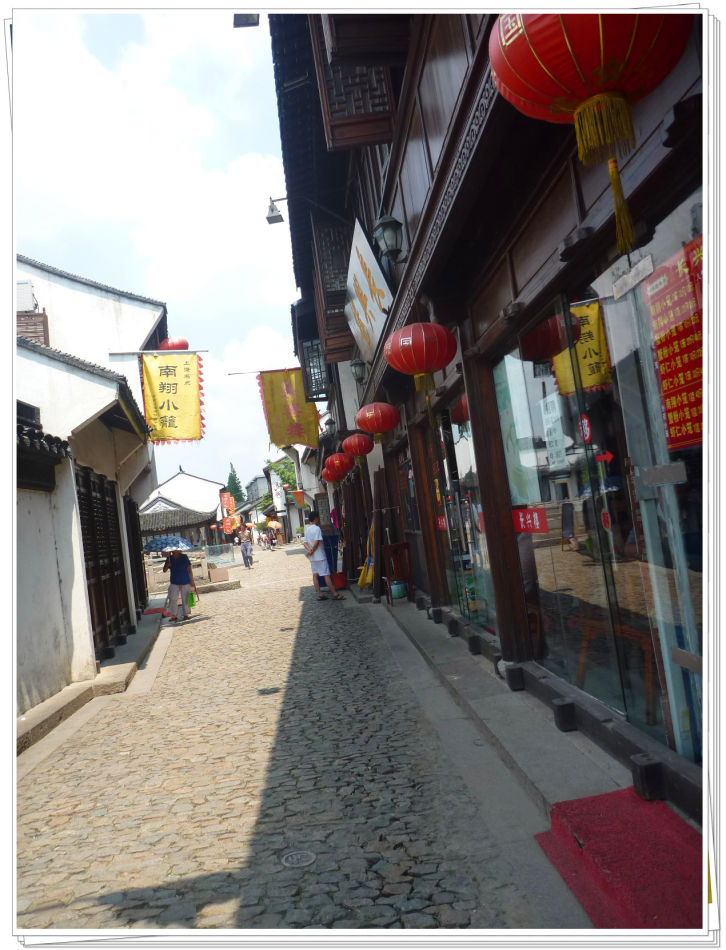

走出云翔寺,就是南翔古镇。南翔古镇的双塔见证了历史的变迁。

P1070284

P1070284

P1070285

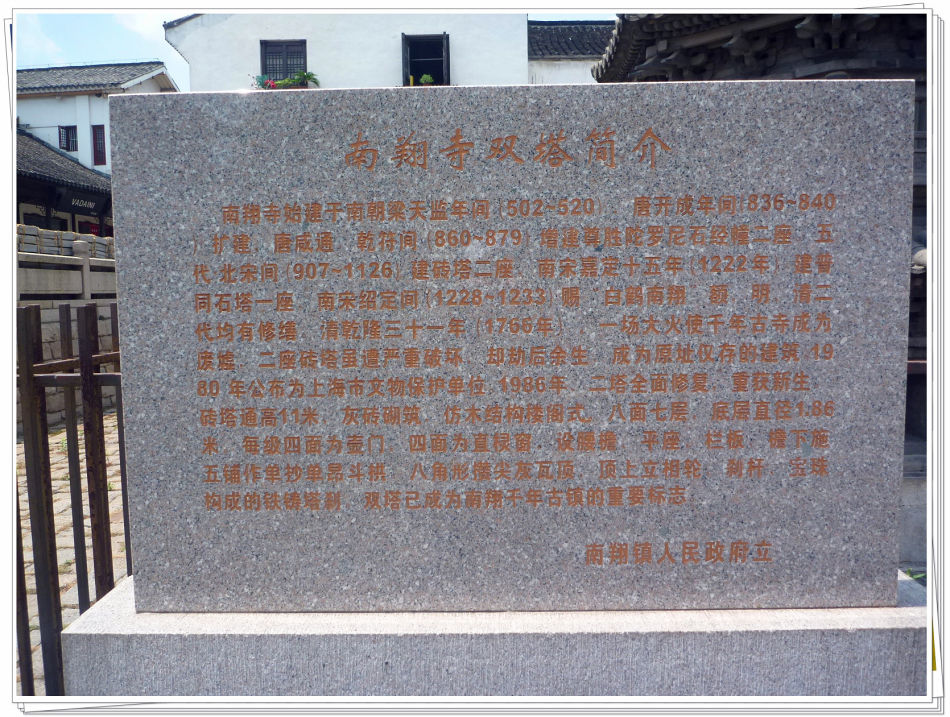

P1070285南翔寺始建于南朝梁天监年间(502—620)。唐开成年间(836—840)扩建,唐咸通,乾符间(860—879)增建尊胜陀罗尼石经幢二座。五代北宋间(907—1126)建砖塔二座;南宋嘉定十五年(1222年)建普同石塔一座;南宋绍定间(1228—1233)赐“白鹤南翔”额;明轻二代均有修缮。清乾隆三十一年(1766年)一场大火使千年古寺成为废墟,二座砖塔虽遭严重破坏,却劫后余生,成为原址仅存的建筑。1980年公布为上海市文物保护单位,1986年二塔全面修复,重获新生。

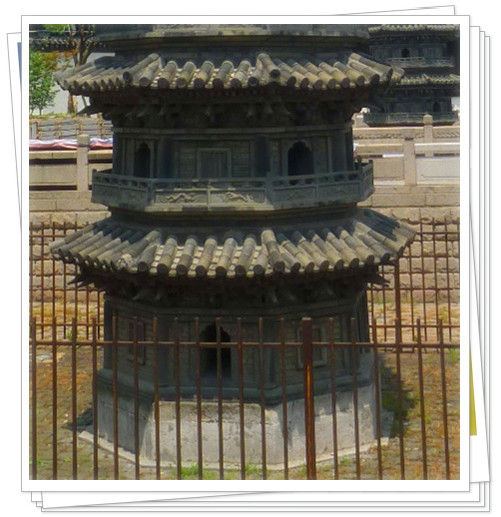

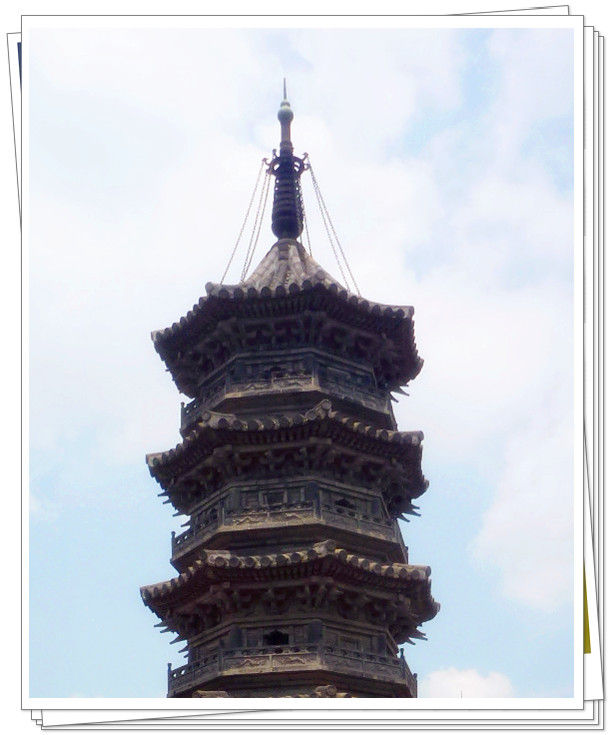

砖塔通高11米,灰砖砌筑,仿木结构楼阁式,八面七层,底层直径1.86米,每级四面为壶门,四面为棂窗,设腰檐,平座、栏板,檐下施五铺作单抄单昂斗拱,八角形攒尖灰瓦顶,顶上立相轮、刹杆,宝珠构成的铁铸塔刹,双塔已成为南翔千年古镇的重要标志。

P1070286

P1070286

P1070287

P1070287南翔双塔位于嘉定区南翔镇大街,南翔双塔是全国仅存的一对年代最悠久的仿木结构楼阁式砖塔,是上海古塔中建塔最早之一,也是我国砖塔中的珍品。原建在白鹤南翔寺山门内两侧。相传南朝梁天监年间(502一519),有农民坌地得一石,常有两鹤飞来伫立石上,有借人募化建寺,寺成后鹤南飞而不复返,故名南翔寺.镇也由此得名 。此后,因寺而成市,商贾云集,汇而成镇,甲于四方,成为江南名镇。唐开成年间(836—840),由行齐和尚募化,大护法莫少卿舍净财重修之,寺基扩至180亩,在籍僧伽700多人,殿宇恢宏,楼阁纷呈,成为南翔寺之中兴。唐咸通、乾符年间(860—879),增建尊胜陀罗尼石经幢二座(现存放于南翔古猗园内)。

P1070288

P1070288

P1070289

P1070289

P1070290

P1070290底层直径1.86米,每级四面为壶门,四面为棂窗,设腰檐,平座、栏板;

P1070290-

P1070290-八角形攒尖灰瓦顶,顶上立相轮、刹杆,宝珠构成的铁铸塔刹;

P1070288-

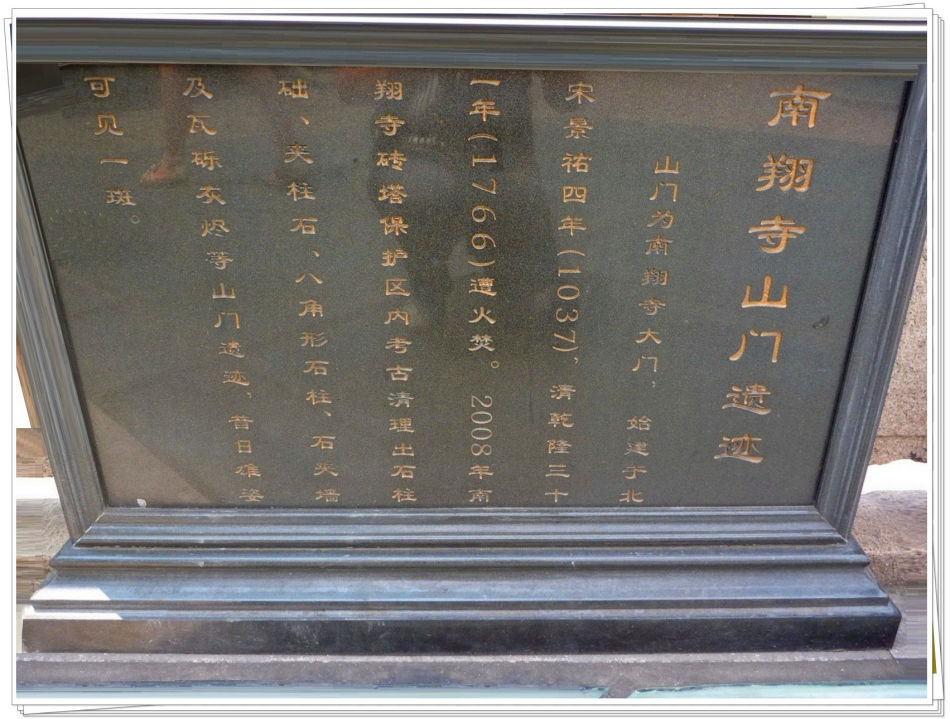

P1070288-南翔寺山门遗址

山门为南翔寺大门,始建于北宋景祐四年(1037),清乾隆三十一年(1766)遭火焚。2008年南翔寺砖塔保护区内考古清理出石柱础、夹柱石、八角形石柱、石火墙及瓦砾灰烬等山门遗迹,昔日雄姿可见一斑。

P1070291

P1070291梁朝井

始建于梁天监年间(505—519),俗称八角井,久旱不竭,为宋元南翔寺八井之一。明重修。清乾隆三十一年(1766)新建井亭。

2008年南翔老街整修中,考古清理出南翔寺山门外的两口水井,左右对称,形制相同。井深3.5米。铺砌有致的砖井台、八角形青石井圈上镌刻的 [明弘治十四年重修] 题记等。反映出南翔古镇深厚的历史文化底蕴。

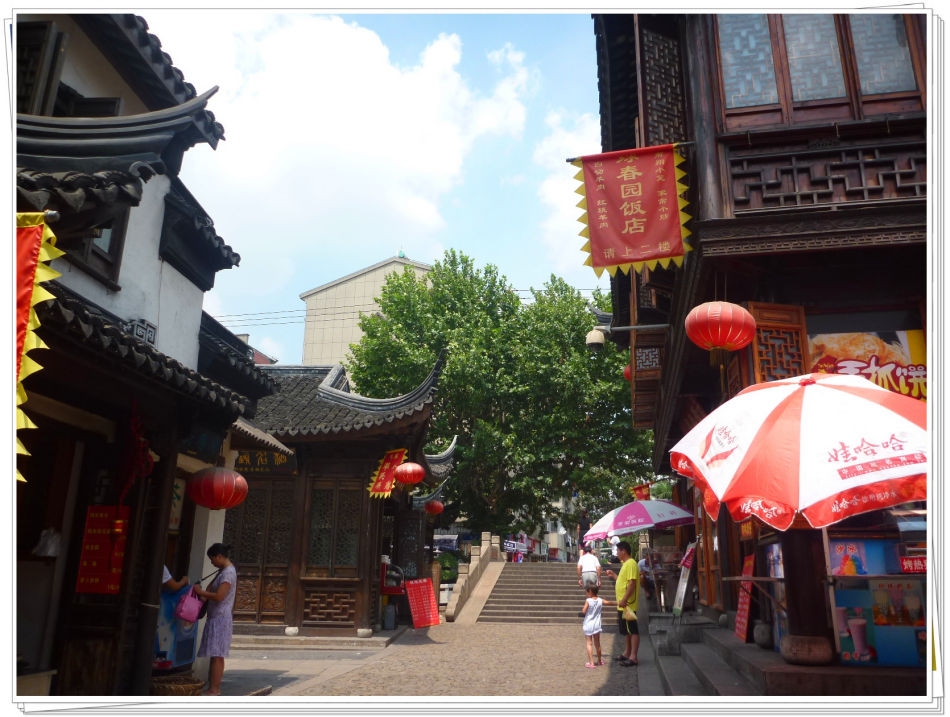

P1070292

P1070292

P1070293

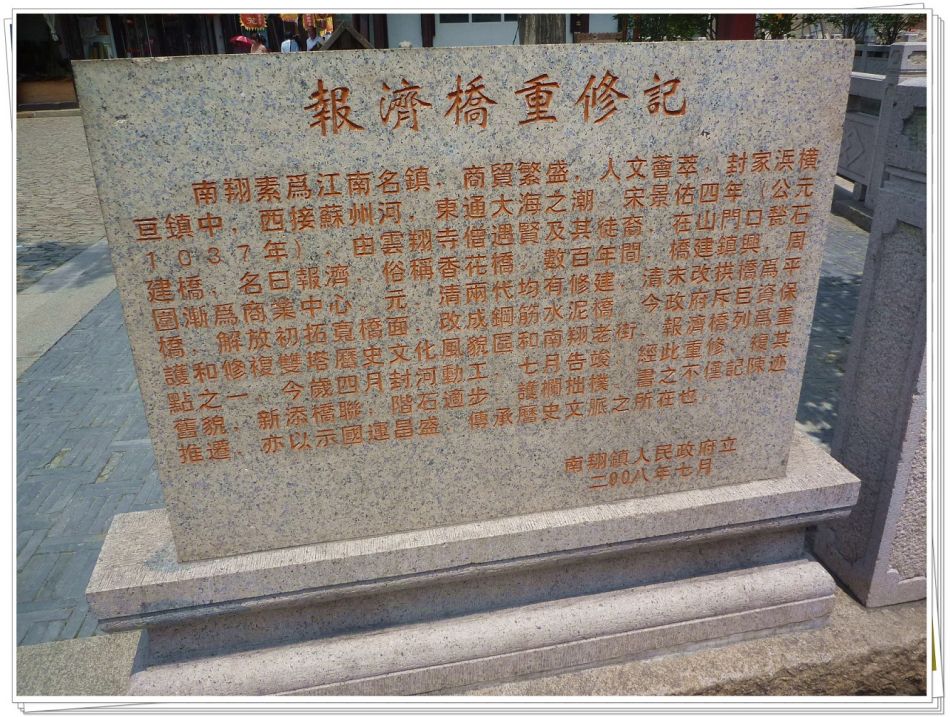

P1070293报济桥

南翔素为江南名镇,商贸繁盛,人文荟萃,封家浜横亘镇中,西接苏州河,东通大海之潮。宋景佑四年(1037年)由云翔寺僧遇贤及其徒裔,在山门口甃石建桥,名曰报济,俗称香花桥。数百年间,桥建镇兴,周围渐为商业中心,元、清两代均有修建,清末改拱桥为平桥,解放后拓宽桥面,改成钢筋水泥桥,今政府斥巨资保护和修复双塔历史文化风貌区和南翔老街,报济桥列为重点之一。~经此重修,复其旧貌,新添桥联,阶石适步,护栏拙朴,画之不仅记陈迹推迁,亦以示国运昌盛,传承历史文脉之所在也。

P1070294

P1070294

P1070295

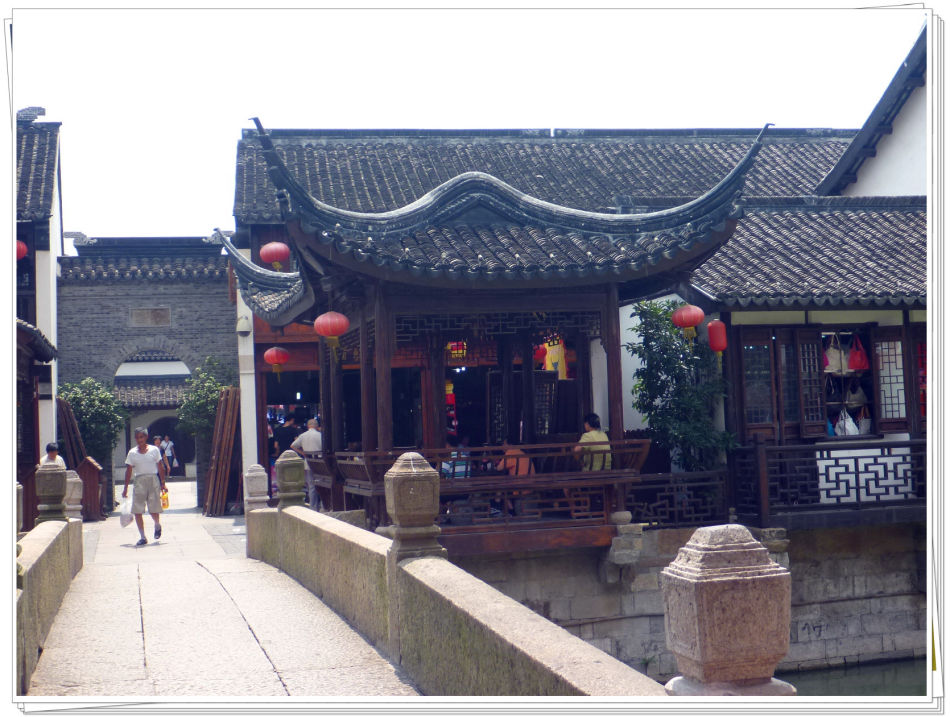

P1070295报济桥与太平桥——

P1070296

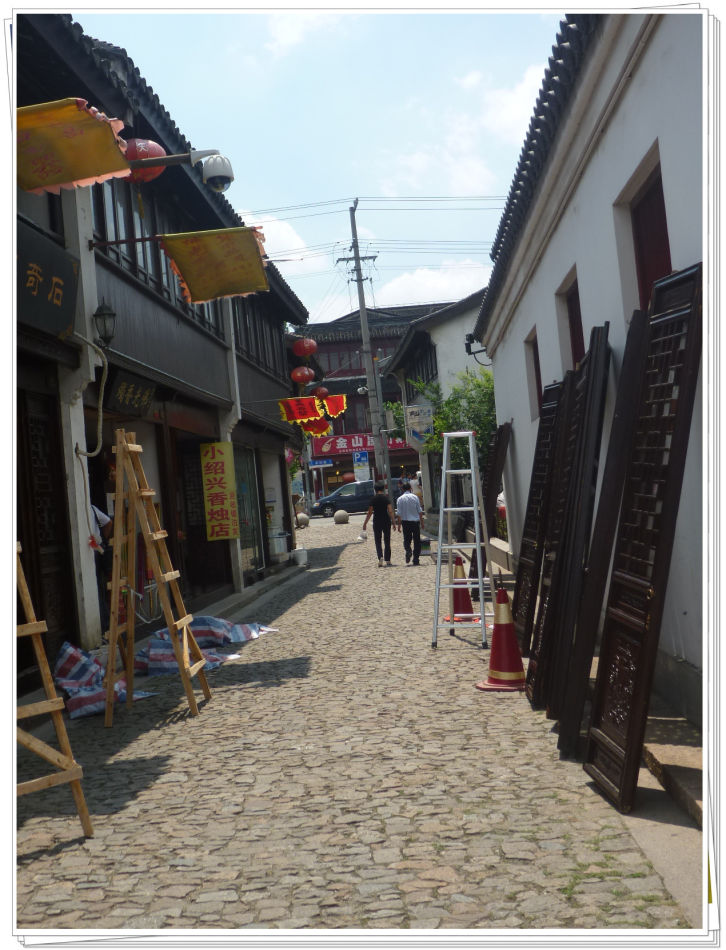

P1070296如果没有右边的楼房,真仿佛经过时间隧道,回到了从前……

P1070297

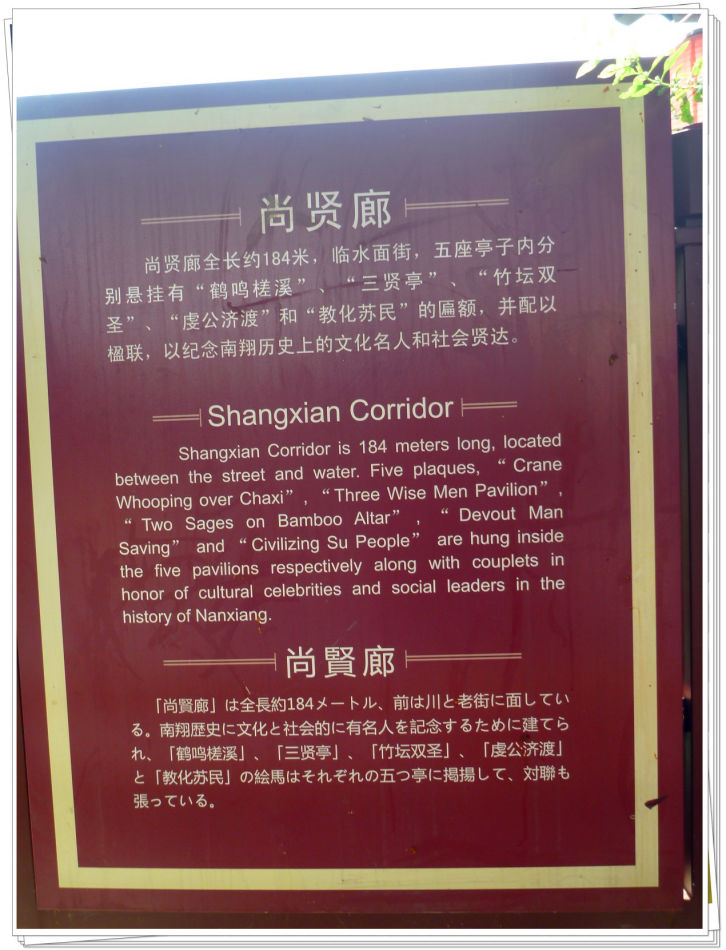

P1070297太平桥下的长廊—尚贤廊

P1070298

P1070298

P1070299

P1070299南翔老街的新活力——

P1070300

P1070300

P1070301

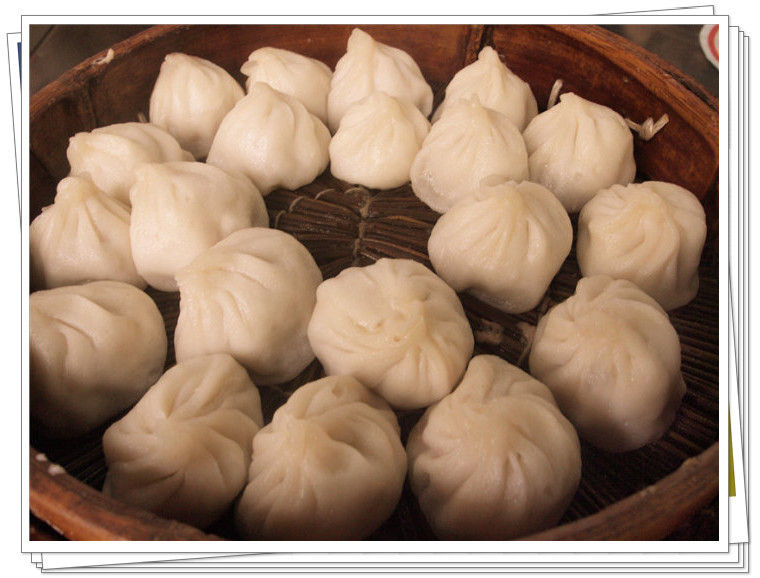

P1070301南翔名点:南翔小笼——

P1070319

P1070319

南翔小笼—以皮薄、肉嫩、汁多、味鲜、形美著称。起始于清代同治,至今已有100多年历史。

P1070320

P1070320

P1070302

P1070302

古镇正在焕发新生;

P1070303

P1070303

P1070304

P1070304

P1070306

P1070306

P1070307

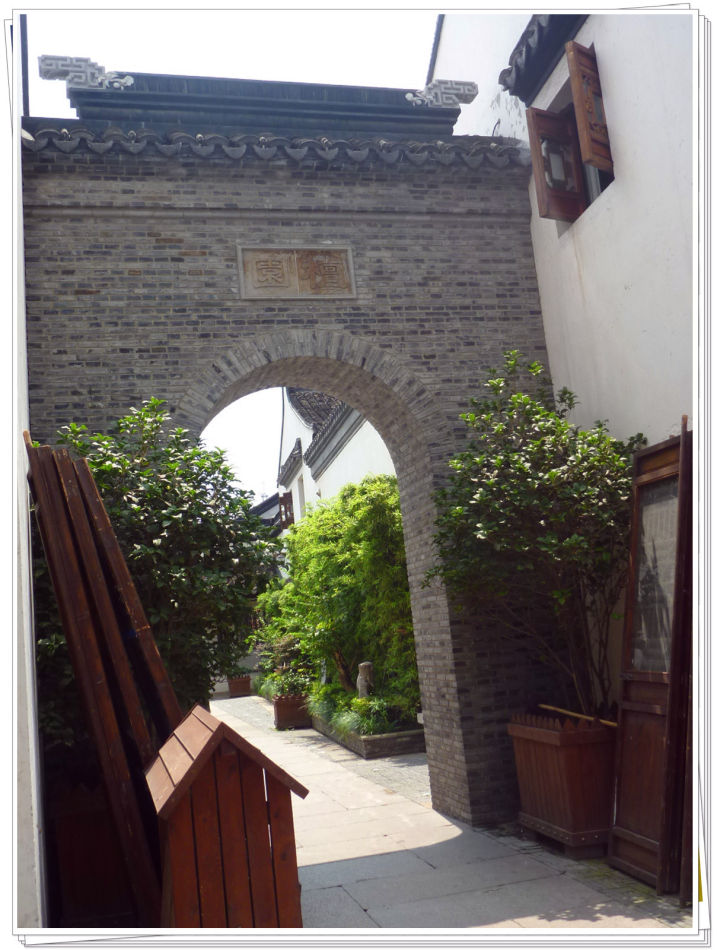

P1070307这里有一座名为檀园的古宅第……

P1070305

P1070305有机会,再来慢慢欣赏!

P1070308

P1070308 知道了吗?

知道了吗?